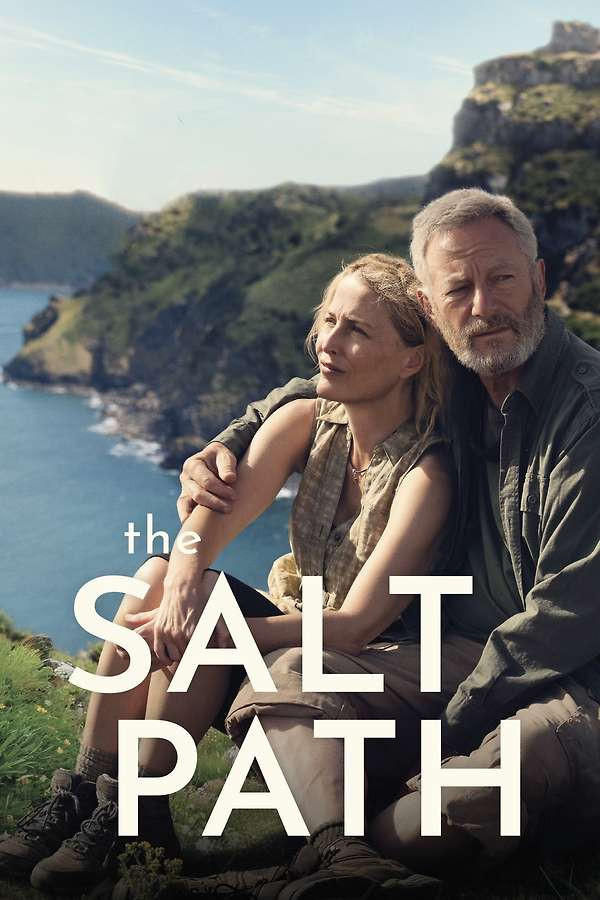

The Salt Path, 2024

Ein Paar verliert alles: das Haus, die Sicherheit, die Gesundheit. Was bleibt, ist ein Zelt, Teebeutel, die man sich teilt und ein schmaler Pfad entlang der rauen Südwestküste Englands. „Der Salzpfad“, basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Raynor Winn, erzählt diese Geschichte als Roadmovie zu Fuß, als Naturbetrachtung, als innere wie äußere Heldenreise. Das funktioniert, ist solide inszeniert – und lässt dabei doch das Kino manchmal ein bisschen verhungern.

Die Bildgestaltung stammt von Hélène Louvart, einer Kamerafrau mit feinem Gespür für Licht und Stille (The Lost Daughter, Never Rarely Sometimes Always). Umso mehr hat es mich irritiert, dass die visuelle Sprache des Films hier so einseitig gerät. Sicher, das Meer ist fotogen, Cornwall ist einfach nur schön, aber der Film ruht sich auf immer gleichen Drohnenflügen aus, die meist auf Schulterhöhe der Figuren starten und mit einem seufzenden Zoom in die Weite des Ozeans enden. Es wirkt wie ein Mantra: Erst Nähe, dann Fluchtpunkt.

Das es auch anders geht, zeigt eine Szene, in der sich Gillian Anderson im Wald um die eigene Achse, dreht, um die Schönheit der Natur geradezu aufzusaugen. Aufgenommen mit einer Fischlinse, damit wir Zuschauenden die Umgebung auch aufsaugen können. Das reicht mir, mehr davon! Diese kleinen, subjektiven Verzerrungen sprechen. Doch sie bleiben selten. Stattdessen: Viel Landschaft, wenig Mut.

Was „Der Salzpfad“ dennoch trägt – mit sicherem Schritt – ist das Spiel seiner beiden Hauptdarsteller. Gillian Anderson (zuletzt gesehen als großartige Therapeutin in „Sex Education“) zeigt hier das genaue Gegenteil: eine Frau, der das Leben alles genommen hat und die dennoch nicht aufhört, Wärme zu verströmen. Sie spielt zurückgenommen, mit einem müden, aber klaren Blick. Keine große Geste, kein Drama – sondern Haltung.

Jason Isaacs, den ich zuletzt in „Star Trek: Discovery“ gesehen habe, stellt sich ebenfalls in den Dienst der Figur. Kein Pathos, kein Betonen der Schwäche. Er zeigt Moth als Mann, der seine Würde nicht verliert, obwohl die Krankheit an ihm zerrt.

Und dann ist da noch James Lance, ein bisschen schräg, defintiv zu konstruiert. Aber hey: Diese Haare! Wie soll man da nicht milde gestimmt sein?

Dramaturgisch ist „Der Salzpfad“ an die klassische Struktur der Heldenreise angelehnt: Der Ruf zum Abenteuer kommt durch die Zwangslage – Verlust des Hauses, Diagnose einer unheilbaren Krankheit – und führt zu einer Wanderung, auf der die Protagonisten Prüfungen bestehen, wachsen, scheitern, weitermachen.

Aber: Der Film erzählt das nicht stringent durch. Stattdessen gibt es Pausen und gefühlte Wiederholungen. Ist das schlimm? Nein. Aber es verlangsamt das Narrativ, nimmt Spannung raus, sorgt für ein Ziehen im zweiten Akt. Der Rhythmus wird zum Stolperpfad. Und man fragt sich: Geht’s jetzt weiter oder sind wir schon da?

Was „Der Salzpfad“ hingegen richtig gut macht, ist das, was viele Filme sich nicht mehr trauen: Beziehung durch Beobachtung zu erzählen, nicht durch Worte. Die Verbindung zwischen den beiden Hauptfiguren entsteht nicht durch dramatische Monologe oder wohlformulierte Eheversprechen bei Sonnenuntergang, sondern durch kleine, beiläufige Gesten.

In einer besonders schönen Szene sehen wir, wie Andersons Figur beim Essen heimlich einen Teil ihrer Spaghetti auf den Teller ihres Mannes schiebt. Keine große Sache. Und doch bemerkt er es, und wir merken, dass er es bemerkt. Diese Miniatur der Fürsorge spricht Bände: Sie müssen sich nicht versichern, dass sie sich lieben. Sie zeigen es im Moment. Und genau das ist große Kunst: nicht zeigen, dass man liebt, sondern zeigen, wie Liebe aussieht, wenn niemand hinschaut.

Ja, es gibt Kontroversen um das Buch. Ob die Geschichte so wahr ist, wie sie verkauft wird, ob das Paar wirklich obdachlos war, ob die Krankheit tatsächlich so verlief wie beschrieben, all das steht derzeit zur Debatte. Doch das gehört nicht hierher. Diese Kritik bezieht sich ausschließlich auf den Film. Und als solcher behauptet er nicht, die ganze Wahrheit zu zeigen. Er zeigt eine Reise. Eine Suche. Und das gelingt ihm – mit Schwächen, aber auch mit Momenten, die berühren.

„Der Salzpfad“ ist kein Meisterwerk, aber ein fein gespielter, gelegentlich zu glatter Film über Verlust und Neuanfang. Das Schauspiel glänzt, die Landschaft blendet – doch die filmische Handschrift bleibt zu brav. Die Kamera bewundert, statt zu gestalten. Für ein Werk, das von Transformation handelt, hätte man sich genau das auch im Visuellen gewünscht.

Ein wirklich schöner Film, aber kein unvergesslicher.

Ich bewerte "The Salt Path, 2024" mit: